医疗设备零件加工的工艺难点体现

更新时间:2025-07-08

在医疗健康领域,医疗设备的性能和质量直接关系到患者的生命安全与治疗效果。而医疗设备的核心在于其内部各类精密零件,这些零件的加工工艺水平是决定医疗设备可靠性、精度和安全性的关键因素。与普通工业零件相比,医疗设备零件往往具有更高的加工要求,在材料选择、结构设计、精度控制等方面存在诸多独特的工艺难点,需要通过专业技术和精细化管理加以攻克。

一、材料特性带来的加工挑战

医疗设备零件对材料的生物相容性、力学性能和稳定性要求极高,常用材料包括钛合金、不锈钢、陶瓷、高分子聚合物等。这些材料虽能满足医疗场景的特殊需求,却给加工过程带来了显著困难。

钛合金因强度高、耐腐蚀性好且与人体组织相容性优异,广泛应用于骨科植入物(如人工关节)和手术器械。但钛合金的导热系数低(仅为钢的 1/5),加工时切削热易集中在刀尖,导致刀具磨损加剧,甚至出现黏刀现象。同时,钛合金的弹性模量较低,加工过程中易产生回弹变形,尤其在薄壁零件(如人工骨板)加工中,难以保证尺寸精度。例如,某型人工髋关节柄的钛合金毛坯加工时,若采用传统高速钢刀具,刀具寿命仅为加工普通钢件的 1/3,且表面粗糙度易超标。

陶瓷材料(如氧化锆)具有良好的耐磨性和生物稳定性,常用于牙种植体和手术刀头,但陶瓷的硬度高达 HRC 60 以上,脆性大,加工时极易产生裂纹。传统切削加工方法难以胜任,必须采用金刚石砂轮磨削或电火花加工,不仅加工效率低下,还需严格控制切削参数以防材料崩裂。某牙科种植体的陶瓷基台加工中,磨削进给速度需控制在 0.05mm/s 以内,加工周期是金属零件的 5-8 倍。

高分子聚合物(如聚醚醚酮 PEEK)因轻量化和柔韧性常用于微创手术器械,但这类材料的熔点低(约 343℃),加工时易因摩擦热导致表面熔化、粘连,影响零件的尺寸精度和表面光洁度。例如,加工 PEEK 材质的导管类零件时,若刀具转速过高,会导致导管内壁出现焦痕,需采用专用冷却系统和低速切削方案。

二、结构复杂性与微型化的加工障碍

医疗设备零件的结构设计往往需要适配人体生理特征或实现精密功能,导致零件形状复杂、尺寸微小,进一步增加了加工难度。

微创手术器械(如腹腔镜手术钳、内窥镜探头)的零件常需设计成细长杆、复杂弯曲结构或微小孔径(直径 0.5mm 以下)。以某型腹腔镜手术钳的钳头为例,其内部需加工出直径 0.3mm 的通道用于输送生理盐水,且通道需与钳头的弯曲部位平滑过渡。传统钻削加工易因刀具刚性不足产生偏摆,导致孔径偏差或通道堵塞,必须采用高速电火花穿孔技术,通过脉冲放电逐层蚀除材料,加工效率仅为普通钻孔的 1/10。

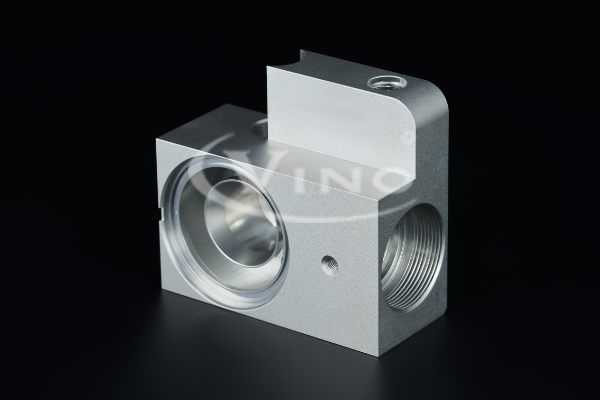

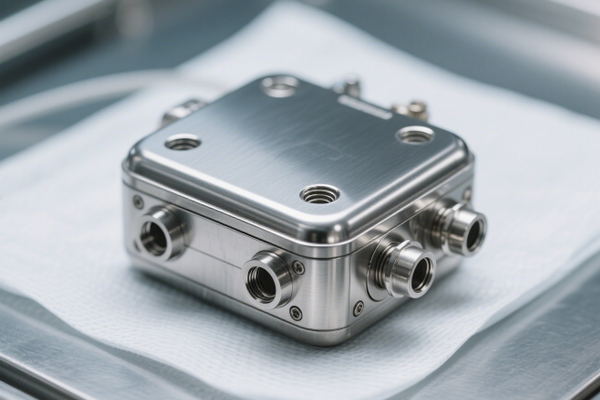

植入式医疗设备(如心脏起搏器、神经刺激器)的外壳零件不仅要实现密封防潮,还需集成微型接口和导线槽,结构精度要求达到微米级。某心脏起搏器外壳为钛合金材质,需在直径 10mm 的圆柱面上加工深度 0.1mm 的环形密封槽,槽宽公差需控制在 ±0.005mm 以内。加工时,任何微小的刀具振动或机床热变形都会导致尺寸超差,必须采用恒温加工环境(温差控制在 ±0.5℃)和纳米级精度的数控车床。

骨科植入物(如脊柱钉棒系统)的结构需与骨骼解剖形态匹配,常采用不规则曲面设计。某型脊柱侧弯矫正钉棒的弯曲弧度需根据患者 CT 数据个性化定制,曲率半径误差需≤0.1mm,传统靠模加工难以满足精度要求,必须通过 3D 建模与五轴联动加工技术实现,但五轴联动加工中刀具姿态的频繁调整易导致表面纹路不均匀,需额外增加抛光工序。

三、精度与表面质量的严苛要求

医疗设备零件的精度直接影响治疗效果,例如放疗设备的准直器零件若定位误差超过 0.1mm,可能导致射线照射偏差,危害患者健康;而表面质量不佳则可能引发人体组织排异反应或细菌滋生。

尺寸精度方面,医疗设备零件的公差等级普遍要求达到 IT5-IT7 级,部分关键零件甚至需控制在微米级。某型血液透析机的流量控制阀阀芯与阀座的配合间隙需控制在 5-10μm,若间隙过大,会导致液体泄漏影响流量精度;间隙过小则可能因装配误差导致卡滞。加工时需通过精密磨削与在线测量结合的方式,每加工 10 件即进行一次全尺寸检测,大幅降低了生产效率。

形位公差控制同样严苛,例如人工晶状体的定位孔轴线垂直度需≤0.001mm/m,否则会导致晶状体植入后光学中心偏移。加工此类零件时,需采用专用夹具进行定位,并通过激光干涉仪实时监测工件姿态,确保加工过程中的形位误差在允许范围内。

表面质量方面,植入式零件的表面粗糙度通常要求 Ra≤0.8μm,部分零件(如人工关节球头)需达到 Ra≤0.02μm 以减少摩擦磨损。但高表面质量的实现往往与效率存在矛盾,例如某人工关节髋臼的钛合金内衬加工中,为达到镜面效果,需经过粗磨、精磨、超精磨三道工序,加工时间长达 8 小时 / 件,且每道工序后需进行超声波清洗以去除表面杂质。

四、清洁度与无菌化加工的特殊要求

医疗设备零件(尤其是与人体血液、组织接触的零件)必须满足严格的清洁度和无菌化标准,加工过程中的污染控制成为工艺难点之一。

加工环境方面,普通车间的粉尘、油污可能附着在零件表面,若清洗不彻底,会引发患者感染。因此,精密医疗零件需在洁净度 Class 1000(每立方米空气中粒径≥0.5μm 的颗粒数≤35200)的净化车间内加工,且操作人员需穿戴无菌防护服,设备需配备专用防尘罩。某输液泵的流量传感器零件加工中,因车间洁净度不达标,导致零件表面残留 0.01mm 的金属碎屑,最终造成 5 批次产品召回。

加工后的清洗工艺同样复杂,传统溶剂清洗难以去除零件微孔(如手术器械的夹缝)内的油污和金属粉末,需采用超声波清洗(频率 28-40kHz)结合去离子水冲洗,部分零件还需进行等离子体清洗以去除有机污染物。某型手术刀的刀片清洗流程包含 12 道工序,清洗成本占零件总成本的 15%-20%。

此外,部分一次性医疗零件(如注射器推杆)需采用注塑成型工艺,模具表面的光洁度和排气设计直接影响零件的清洁度。若模具型腔存在微小凹陷,会导致塑料熔体填充不充分,形成气泡或飞边,成为细菌滋生的隐患,因此模具加工需达到镜面级精度(Ra≤0.01μm)。

五、批量稳定性与成本控制的平衡难题

医疗设备的市场需求往往呈现多品种、小批量特征(如定制化植入物),但工艺稳定性要求极高,同一批次零件的性能偏差需控制在极小范围内,这对加工工艺的一致性提出了挑战。

小批量生产中,设备调试和工艺参数优化的成本占比极高。例如,某型骨科手术导航定位架的零件批量仅为 50 件 / 批次,每次换产需重新校准五轴机床的刀具长度补偿和坐标系,调试时间长达 8 小时,导致单件加工成本增加 30%。同时,小批量生产难以实现自动化流水线作业,人工干预环节增多,易因操作差异导致零件质量波动。

为保证批量稳定性,部分企业采用 “首件全检 + 过程抽检 + 末件复核” 的质量控制模式,但这进一步延长了生产周期。某心脏除颤器的电极片支架加工中,每批次 200 件零件需抽取 30 件进行三维坐标检测,单件检测时间约 40 分钟,检测成本占生产成本的 25%。

此外,高端医疗零件的加工设备投资巨大,例如一台五轴精密加工中心的价格高达 500 万元,而小批量生产导致设备利用率不足 30%,进一步推高了零件的单位成本。如何在保证质量稳定性的前提下降低生产成本,成为医疗设备零件加工企业的核心课题。

结语

医疗设备零件加工的工艺难点是材料特性、结构设计、精度要求和使用场景等多方面因素共同作用的结果,每一项难点的突破都需要材料科学、加工技术和质量控制的协同创新。随着医疗技术的发展,零件的微型化、智能化趋势将进一步加剧加工难度,未来需通过开发专用刀具材料、推广增材制造(3D 打印)技术、构建数字化工艺管理系统等方式,持续提升医疗设备零件的加工水平,为精准医疗和患者安全提供坚实的技术支撑。